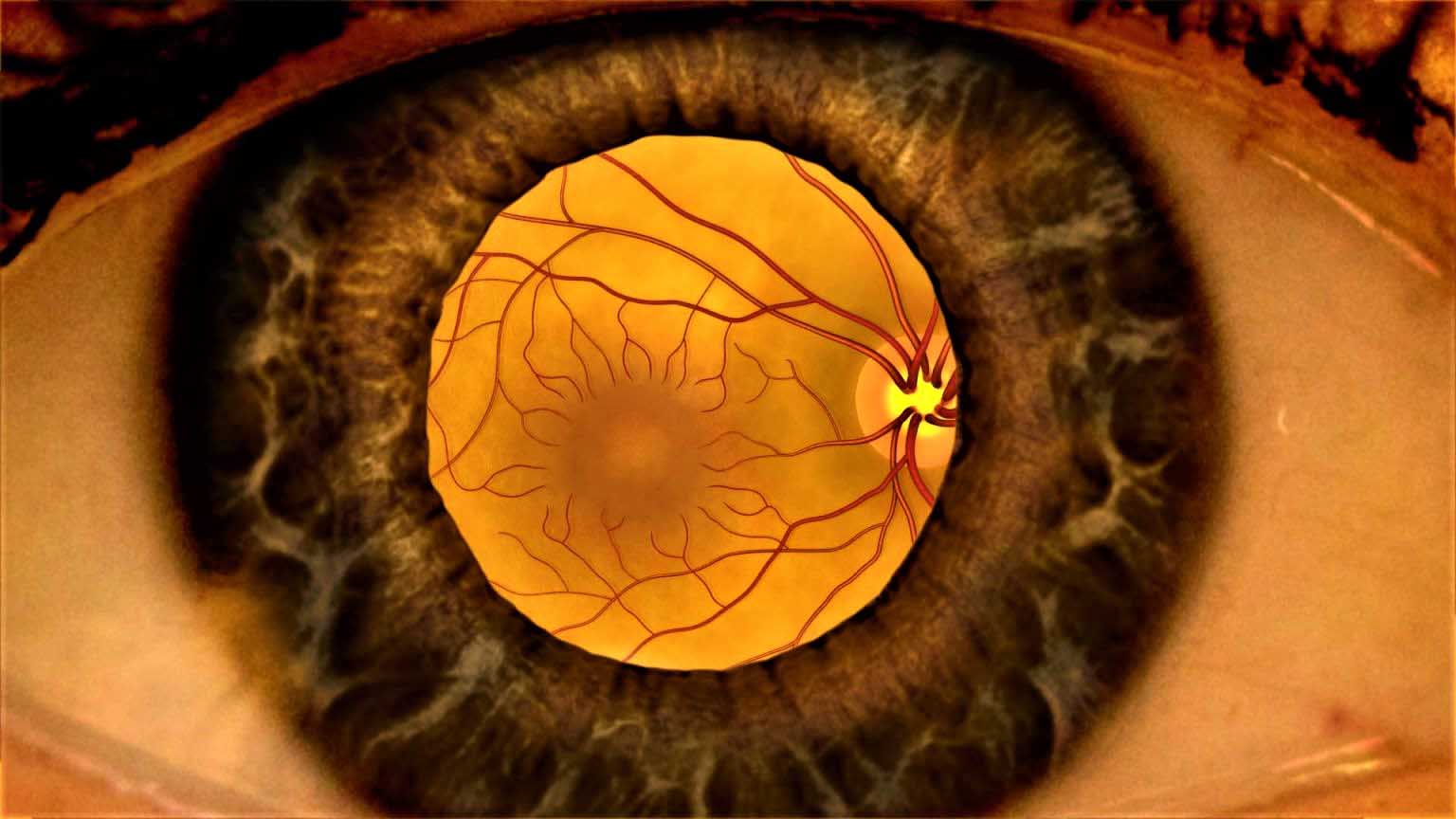

Ответы к тестам НМО: "Эпиретинальный фиброз"

1. "Золотым стандартом" лечения эпиретинального фиброза является:

1) витреоретинальная хирургия;+

2) консервативная терапия;

3) лазерная хирургия;

4) физиотерапия.

2. В случае отслоения задней гиалоидной мембраны или эпиретинальной мембраны от внутренней пограничной мембраны в режиме En Face ОКТ-ангиографии мы наблюдаем:

1) "дым из трубы";

2) "кратеры";

3) "ретинальные окна";+

4) "туманную" сетчатку.

3. Вид и степень развития симптомов, которые испытывает пациент при эпиретинальном фиброзе, в большой степени зависят:

1) от места сморщивания мембраны;+

2) от наличия макулярного отека;+

3) от пигментации глазного дна;

4) от степени деформации сетчатки;+

5) от степени извитости сосудов макулярной области;

6) от толщины мембраны.+

4. Для определения светочувствительности сетчатки в макулярной области при эпиретинальном фиброзе используют:

1) авторефрактометрию;

2) визометрию;

3) микропериметрию;+

4) электроретинографию.

5. Если мембрана центрирована дистальнее макулы, может возникнуть эктопия фовеа, являющаяся причиной:

1) амавроза;

2) амблиопии;

3) диплопсии;+

4) накталопии.

6. Идиопатический эпиретинальный фиброз развивается:

1) без сопутствующих глазных заболеваний;+

2) в результате интравитреального кровоизлияния;

3) вследствие проникающей травмы глазного яблока;

4) при посттромботической ретинопатии.

7. Инструментальные методы исследования, применяемые в диагностике эпиретинального фиброза:

1) микропетрия;+

2) оптическая когерентная томография;+

3) ультразвуковое исследование;

4) флюоресцеиновая ангиграфия;+

5) шемпфлюг томография.

8. К возможным осложнениям хирургического лечения эпиретинального фиброза относится:

1) вторичная катаракта;

2) гемофтальм;+

3) офтальмогипертензия;+

4) регматогенная отслойка сетчатки;+

5) стромальное помутнение роговицы.

9. К методам консервативного лечения эпиретинального фиброза относят:

1) лучевую терапию;+

2) применение VEGF препаратов;

3) применение антибиотикотерапии;

4) применение высоких доз глюкокортикостероидов;+

5) применение цитостатиков.+

10. К основным методам индукции витреомакулярного тракционного синдрома относят:

1) витреоретинальную хирургию;+

2) интравитреальное введение ингибиторов сосудистого неоангиогенеза;

3) применение нестероидных противовоспалительных средств;

4) фармакологический витреолизис.+

11. К основным причинам развития вторичного эпиретинального фиброза относятся:

1) вирусный кератоконъюнктивит;

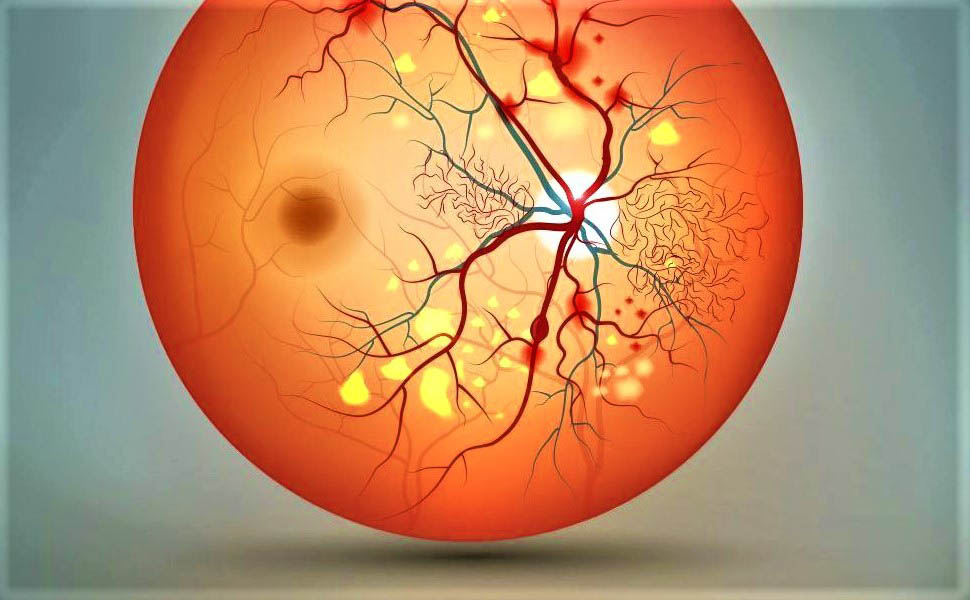

2) пролиферативная диабетическая ретинопатия;+

3) проникающее ранение глазного яблока;+

4) туберкулезный хориоретинит;+

5) ядерная катаракта.

12. Какие из перечисленных клинических проявлений соответствуют стадии "гофрированной целлофановой макулопатии"?

1) мембрана полупрозрачна и не сопровождается деформацией на поверхности сетчатки;

2) мембрана полупрозрачна, формирование неровного сморщивания внутренней поверхности сетчатки;+

3) формирование плотной мембраны на поверхности сетчатки, общее сморщивание макулы по всей толщине, которое может сопровождаться макулярным отеком, небольшими кровоизлияниями, появлением ватообразного экссудата;

4) формирование сквозного макулярного дефекта сетчатки.

13. Какие из перечисленных клинических проявлений соответствуют стадии "макулярного сморшивания"?

1) мембрана полупрозрачна и не сопровождается деформацией на поверхности сетчатки;

2) мембрана полупрозрачна, формирование неровного сморщивания внутренней поверхности сетчатки;

3) формирование плотной мембраны на поверхности сетчатки, общее сморщивание макулы по всей толщине, которое может сопровождаться макулярным отеком, небольшими кровоизлияниями, появлением ватообразного экссудата;+

4) формирование сквозного макулярного дефекта сетчатки.

14. Какие из перечисленных клинических проявлений соответствуют стадии "целлофановой макулопатии"?

1) мембрана полупрозрачна и не сопровождается деформацией на поверхности сетчатки;+

2) мембрана полупрозрачна, формирование неровного сморщивания внутренней поверхности сетчатки;

3) формирование плотной мембраны на поверхности сетчатки, общее сморщивание макулы по всей толщине, которое может сопровождаться макулярным отеком, небольшими кровоизлияниями, появлением ватообразного экссудата;

4) формирование сквозного макулярного дефекта сетчатки.

15. Какие из перечисленных проявлений соответствуют 0 стадии (Gass) эпиретинального фиброза с учетом режима En Face ОКТ-ангиографии?

1) незначительно изменяется фовеолярный профиль, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, наличие «бляшек» с небольшим количеством радиальных складок;

2) фовеолярный профиль не изменен, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, на поверхности сетчатки единичные диффузные очаги фиброза;

3) фовеолярный профиль не изменен, центральная толщина сетчатки в норме, на поверхности сетчатки отмечаются единичные диффузные очаги фиброза;+

4) фовеолярный профиль отсутствует, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, наличие плотной «бляшки» с выделяющимися складками.

16. Какие из перечисленных проявлений соответствуют 1 стадии (Gass) эпиретинального фиброза с учетом режима En Face ОКТ-ангиографии?

1) незначительно изменяется фовеолярный профиль, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, наличие «бляшек» с небольшим количеством радиальных складок;+

2) фовеолярный профиль не изменен, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, на поверхности сетчатки единичные диффузные очаги фиброза;

3) фовеолярный профиль не изменен, центральная толщина сетчатки в норме, на поверхности сетчатки отмечаются единичные диффузные очаги фиброза;

4) фовеолярный профиль отсутствует, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, наличие плотной «бляшки» с выделяющимися складками.

17. Какие из перечисленных проявлений соответствуют 2 стадии (Gass) эпиретинального фиброза с учетом режима En Face ОКТ-ангиографии?

1) незначительно изменяется фовеолярный профиль, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, наличие «бляшек» с небольшим количеством радиальных складок;

2) фовеолярный профиль не изменен, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, на поверхности сетчатки единичные диффузные очаги фиброза;

3) фовеолярный профиль не изменен, центральная толщина сетчатки в норме, на поверхности сетчатки отмечаются единичные диффузные очаги фиброза;

4) фовеолярный профиль отсутствует, имеется увеличение центральной толщины сетчатки, наличие плотной «бляшки» с выделяющимися складками.+

18. Мультиспектральное исследование сетчатки позволяет:

1) оценить распространение пролиферативного процесса на сетчатке;+

2) оценить состояние фоторецепторного слоя;

3) оценить состояние хориоретинального комплекса;

4) оценить степень выраженности пролифераций в стекловидном теле.

19. Мультиспектральное исследование сетчатки позволяет:

1) оценить распространение пролиферативного процесса на сетчатке;+

2) оценить состояние фоторецепторного слоя;

3) оценить состояние хориоретинального комплекса;

4) оценить степень выраженности пролифераций в стекловидном теле.

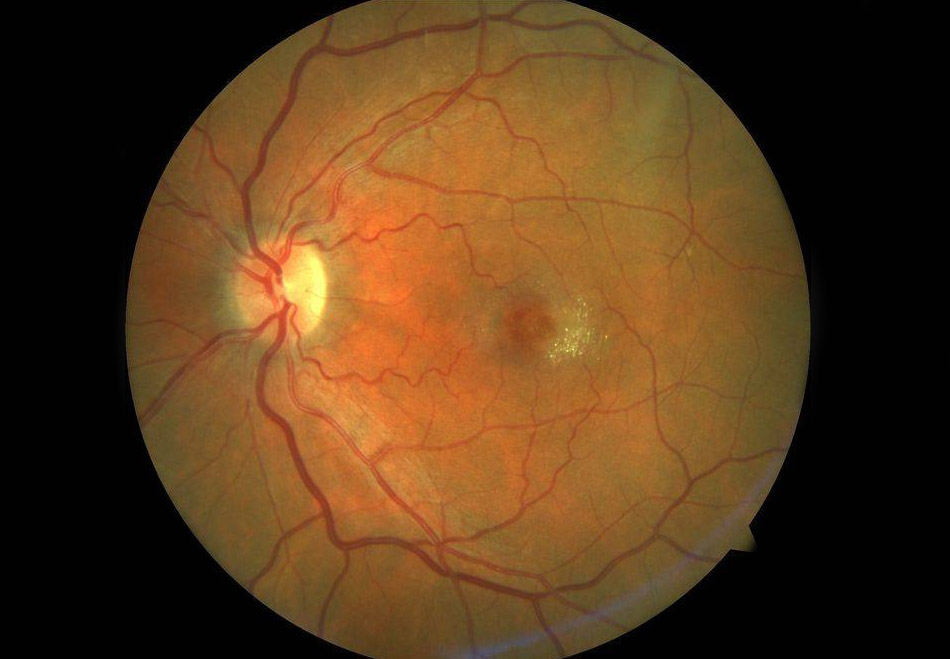

20. О наличии эпиретинальной мембраны на оптической когерентной томографии говорит:

1) наличие гиперрефлективного фокуса в области комплекса "ретинальный пигментный эпителий — мембрана Бруха — хориокапилляры";

2) отслойка нейэроэпителия в макулярной зоне;

3) полоса гиперрефлективности, прилежащая к внутренней поверхности сетчатки;+

4) утолщение сетчатки, куполообразная деформация профиля, скопление жидкости в интраретинальных камерах на уровне фовеа и волокон Генле.

21. Оперативное вмешательство при эпиретинальном фиброзе включает в себя:

1) газовую тампонаду;+

2) силиконовую тампонаду;+

3) субтотальную витрэктомию;+

4) удаление внутренней пограничной мембраны;+

5) удаление задней гиалоидной мембраны;+

6) удаление передней гиалоидной мембраны.

22. Основными жалобами пациента при эпиретинальном фиброзе являются:

1) диплопия;+

2) метаморфопсии;+

3) никталопия;

4) светобоязнь;

5) слезотечение;

6) снижение остроты зрения.+

23. При возникновении локальных отрывов внутренней пограничной мембраны в режиме En Face ОКТ-ангиографии визуализируются:

1) "дым из трубы";

2) "кратеры";+

3) "ретинальные окна";

4) "туманная" сетчатка.

24. При наступлении контрактильной фазы течения эпиретинального фиброза возможно развитие:

1) гемофтальма;

2) макулярного отека;+

3) макулярного разрыва;+

4) субретинальной неоваскулярной мембраны;

5) центральной хориоретинальной дистрофии.

25. Профилактика развития эпиретинального фиброза включает в себя:

1) избегание стрессовых ситуаций;

2) постоянный прием малых доз глюкокортикостероидов;

3) применение физиотерапевтических процедур;

4) профилактики развития эпиретинального фиброза нет.+

26. Тракции, оказываемые эпиретинальными мембранами могут вызвать блокаду аксоплазматического тока, что приводит к образованию:

1) ватообразных экссудатов;+

2) извитости капиллярного русла макулярной зоны;

3) твердых экссудатов;

4) точечных геморрагий.

27. Физикальное исследование при эпиретинальном фиброзе включает в себя проведение:

1) визометрии;+

2) кампиметрии;

3) офтальмоскопии;+

4) пахиметрии;

5) периметрии;+

6) тонометрии.+

28. Флюоресцеиновая ангиография в диагностике эпиретинального фиброза позволяет:

1) обнаружить ликедж из перифовеоллярных капилляров или выявить ишемические изменения в макулярной области из-за непроходимости капилляров;+

2) определить степень макулярного разрыва;+

3) оценить выраженность макулярного отека;+

4) оценить состояние фоторецепторного слоя;

5) оценить ток крови в перифовеолярной капиллярной сети, деформированной эпиретинальной мембраной.+

29. Эпиретинальный фиброз соответствует коду по МКБ-10

1) Н35.1;

2) Н35.2;

3) Н35.3;+

4) Н35.4.

30. Эпиретинальный фиброз характеризуется:

1) образованием неоваскулярной мембраны;

2) образованием обширных областей фиброзной ткани под сетчаткой;

3) образованием сливных дистрофических очагов в макулярной зоне;

4) образованием тонкой полупрозрачно фиброзно-клеточной пленки в макулярной зоне.+

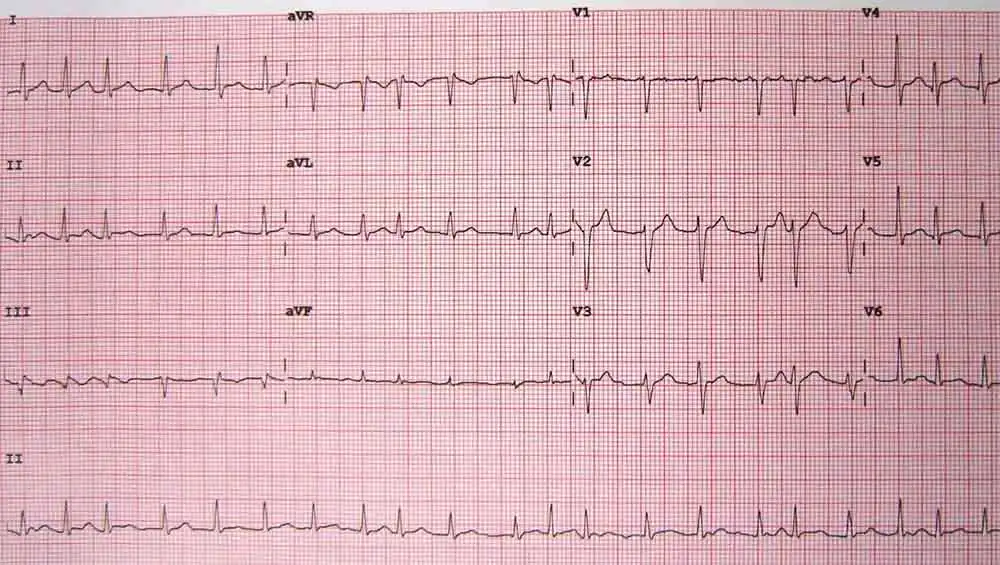

Ответы к тестам НМО: "Желудочковые нарушения ритма сердца: аритмии при каналопатиях"

Ответы к тестам НМО: "Желудочковые нарушения ритма сердца: аритмии при каналопатиях"

Ответы к тестам НМО: "Физиотерапия при болезни Рейно"

Ответы к тестам НМО: "Физиотерапия при болезни Рейно"